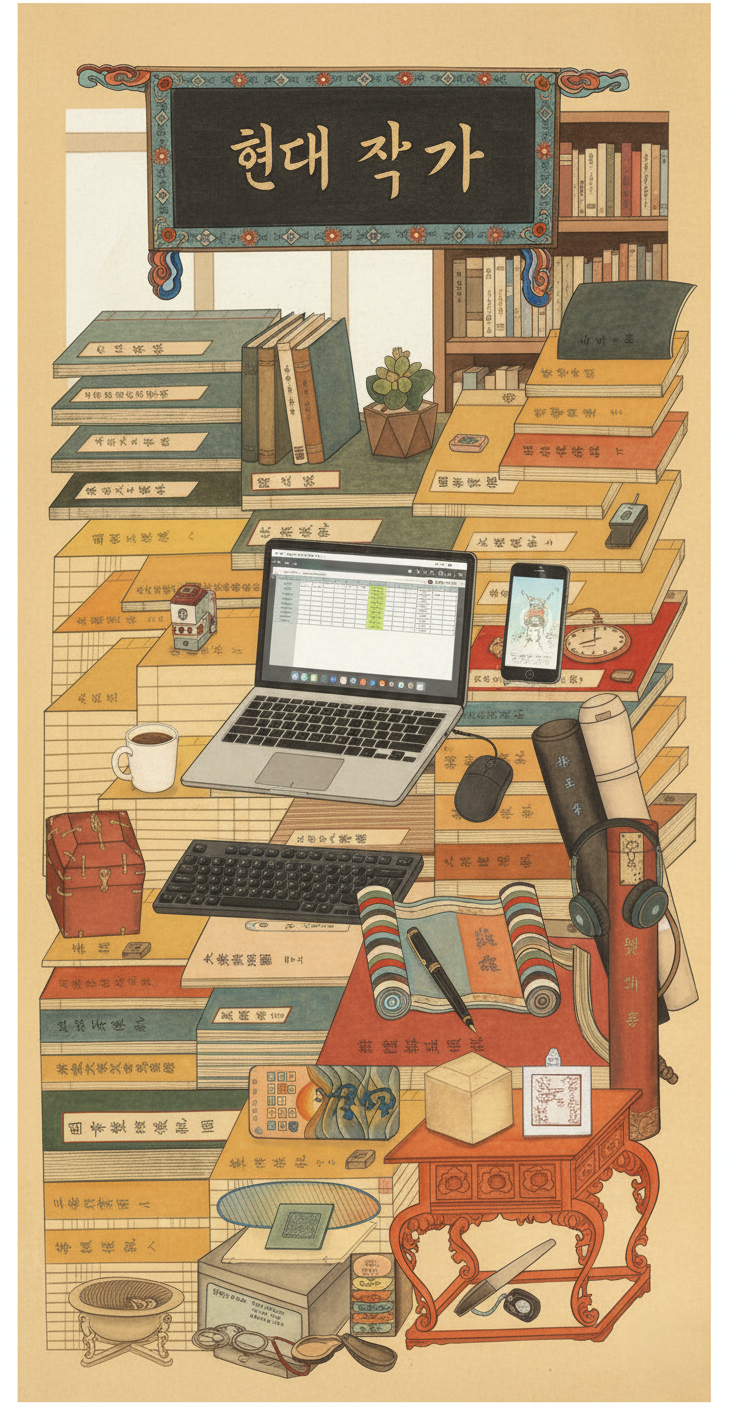

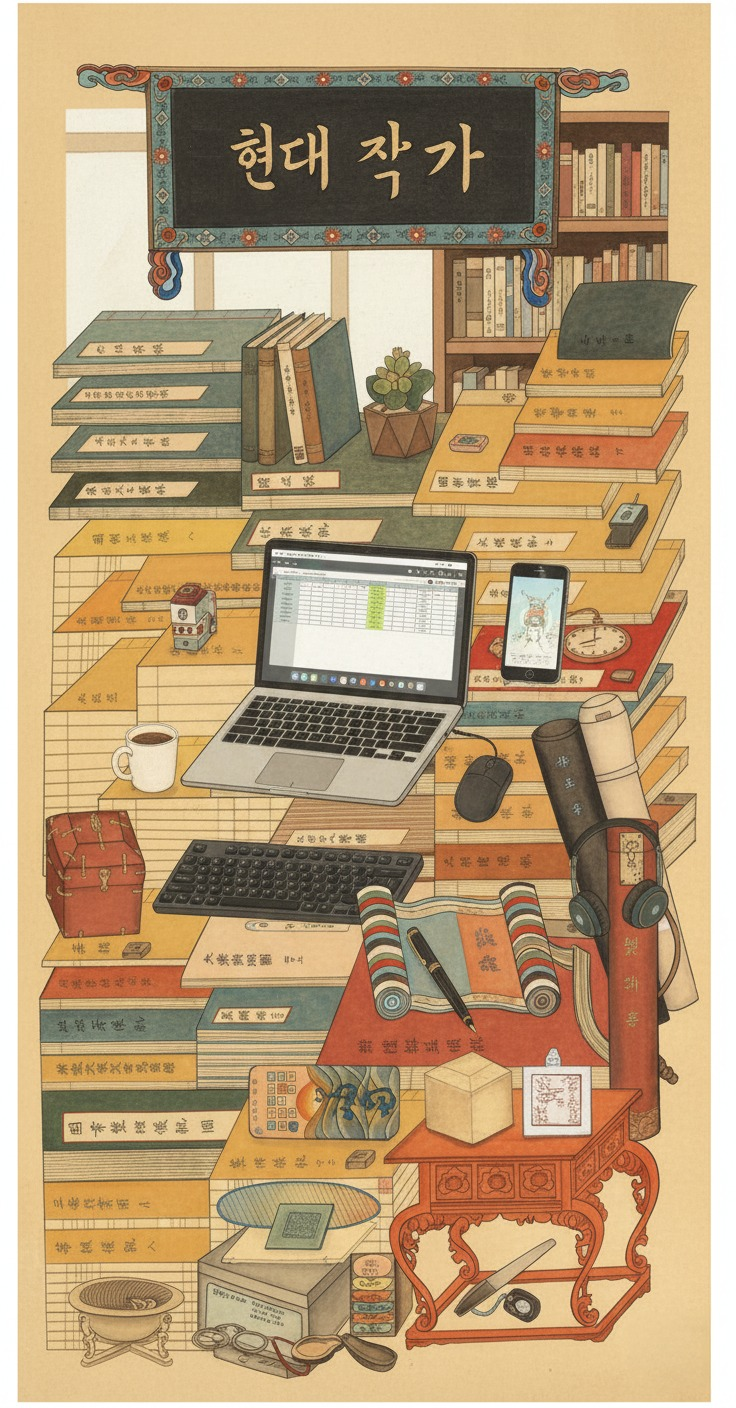

민속화 속 '현대 작가'의 방

현대의 선비, 혹은 노트북 앞의 유학자

아침 햇살이 얇은 창호지를 통과해 방 안을 물들인다.

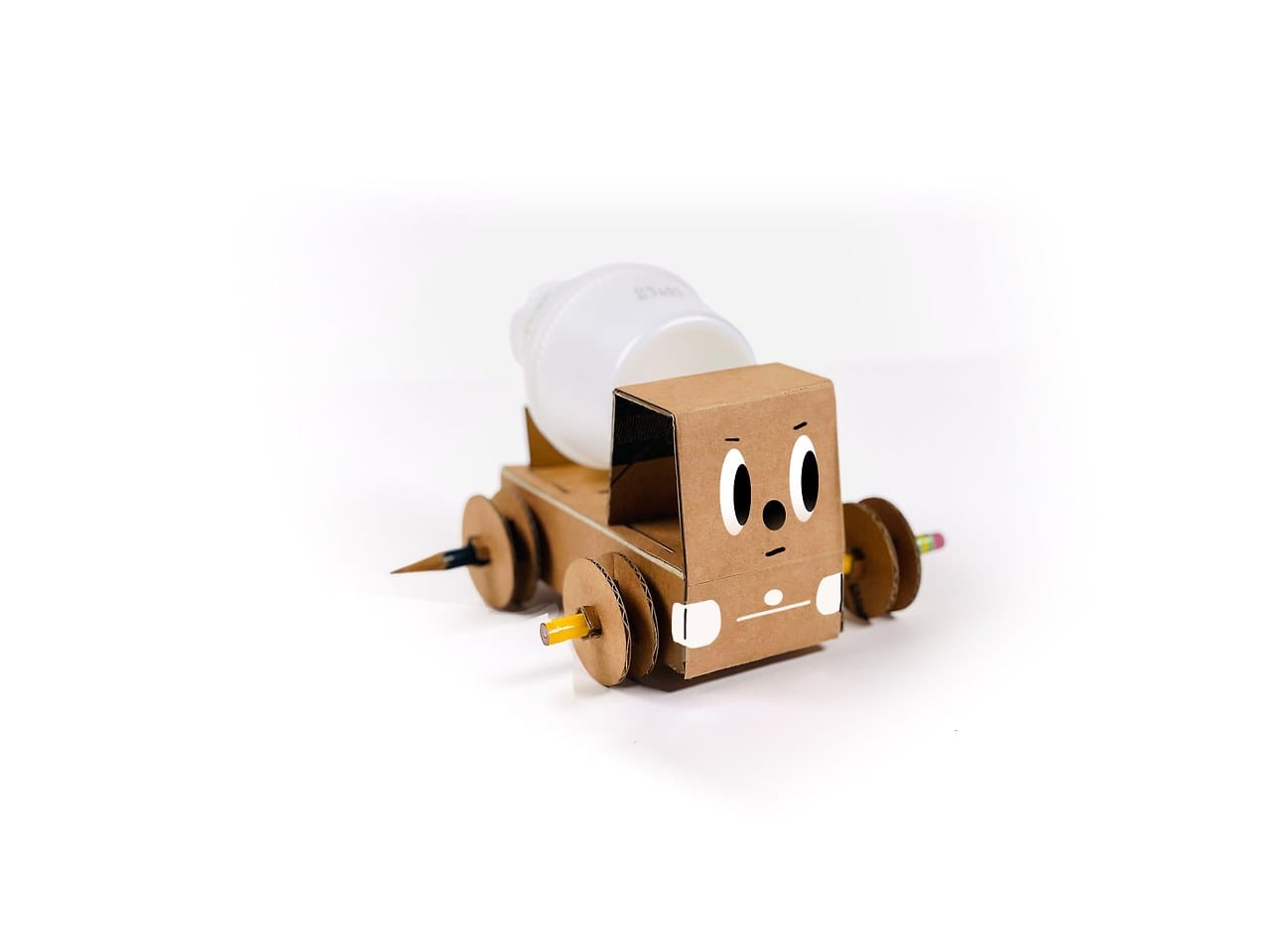

현대의 선비는 이른 시각에 일어나 갓을 정제하고, 도포 자락을 단정히 여민다. 손끝에 닿는 명주실의 결이 하루의 마음을 고요히 가라앉힌다. 그는 노트북을 펼친다. 검은 화면에 빛이 켜지고, 세속의 바다로 통하는 문이 열린다.

그의 책상 위엔 묵향 대신 은은한 커피 향이 감돈다. 그는 그 향을 ‘가배’라 부르며, 마치 옛 선비가 다관(茶罐)을 열 듯 천천히 향을 음미한다. 화면 속엔 데이터와 문장, 일정표와 메일이 뒤섞여 있지만, 그에겐 그것이 곧 ‘세상 공부’이자 ‘세상과의 문답’이다.

예전의 선비가 경전을 펼치고 붓을 들어 사유를 벼리듯,

오늘의 선비는 커서를 움직이며 텍스트를 다듬는다.

그에게 코드의 구조와 문장의 리듬은 다르지 않다.

둘 다 마음을 정제해야 비로소 뜻이 통한다.

그는 때로 노트북을 덮고, 창가에 놓인 다육이를 바라본다.

그 연초록 잎사귀 하나에도 생의 도리가 깃들어 있는 듯하다.

그 순간만큼은, 와이파이와 전원이 꺼진 세상 속에서도 여전히 사유가 살아 있음을 느낀다.

밤이 되면, 그는 디지털 불빛 대신 초를 켜고 붓을 잡는다.

하루 동안 쌓인 언어의 먼지를 털어내듯, 한지 위에 몇 자를 적는다.

그 글씨는 세상에 나가지 않지만, 그의 마음에는 고요한 강이 흐른다.

사람들은 묻는다.

“그대는 왜 아직 갓을 쓰는가?”

그는 웃으며 답한다.

“시대가 달라져도, 나는 다만 나의 예(禮)를 잃고 싶지 않소.”

그에게 예란 단지 형식이 아니다.

타인을 존중하는 태도이며, 문장을 존중하는 마음이고, 세상과의 거리를 유지하려는 최소한의 품격이다.

그는 알고 있다.

기술은 하루가 다르게 변하지만, 마음의 도는 변하지 않는다는 것을.

그래서 그는 여전히 도포를 걸치고,

커피를 마시며, 노트북을 열어 세상과 문답을 이어간다.

그의 갓은 전통의 상징이 아니라, 사유의 그늘이다.

그의 노트북은 기계가 아니라, 한 시대의 붓이다.

오늘의 선비는 그렇게 산다.

조용히, 그러나 단단히.

묵향 대신 가배 향으로, 붓 대신 커서로, 그러나 여전히 예의와 사색으로 하루를 써 내려간다.